PRINCIPALES

Uno de cada cuatro americanos no cree que la democracia sea mejor que otras formas de gobierno

Bukele participa en una ceremonia por el día de la independencia en el Palacio Presidencial el 15 de septiembre.

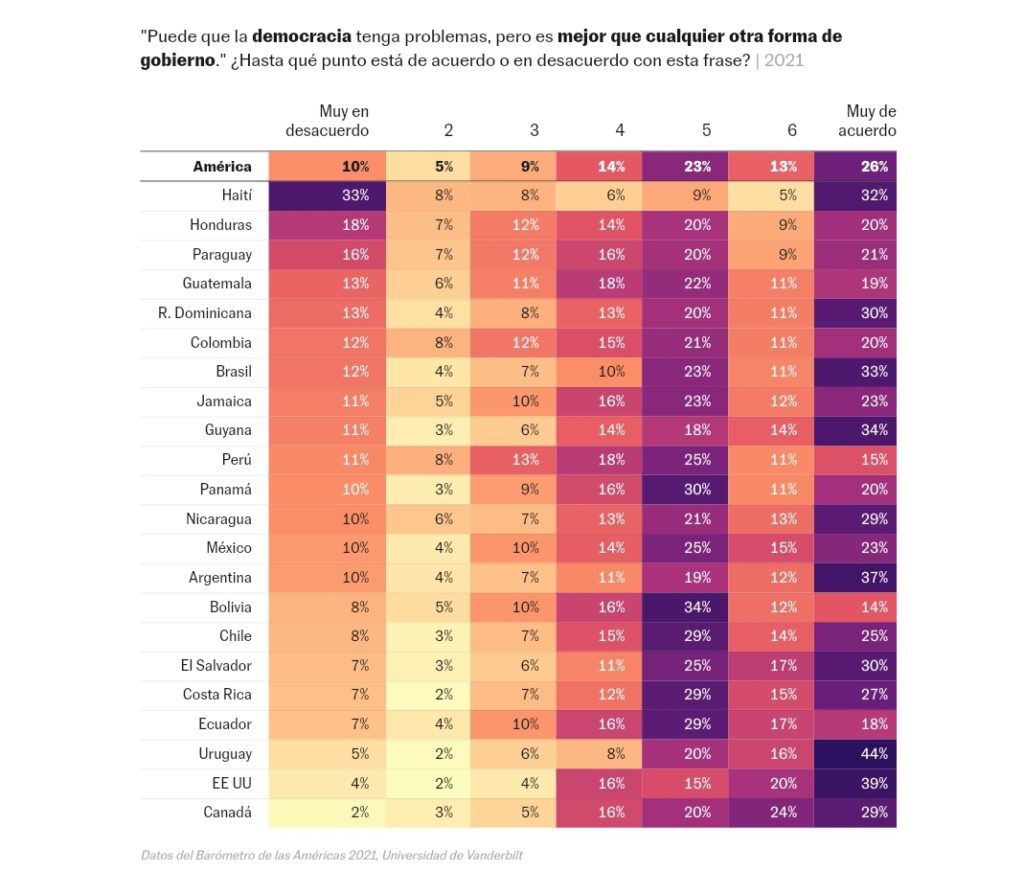

Un 25% de los ciudadanos en América no está de acuerdo con que la democracia sea mejor que cualquier otra forma de Gobierno, según los datos del último Barómetro de las Américas, realizado cada dos años por el Latin American Public Opinion Project (Lapop) de la Universidad de Vanderbilt. La cifra es menor en el norte del continente, y también en Uruguay, Costa Rica o Chile. Pero también es mucho mayor en Haití (un 49% de los consultados no cree que sea el mejor sistema, mientras un 33% está en profundo desacuerdo), Honduras (37%) o Paraguay (35%). La encuesta trae preguntas clave que revelan los puntos más frágiles del sistema democrático en el continente, empezando por la credibilidad que guarda entre sus ciudadanos. La mayoría, cierto es, sigue respaldando la democracia. Pero el entusiasmo es escaso (el país con más creyentes fervientes de la democracia como sistema superior es Uruguay: 44%), y el desencanto aumenta en todos los países en los que se puede comparar con ciclos anteriores.

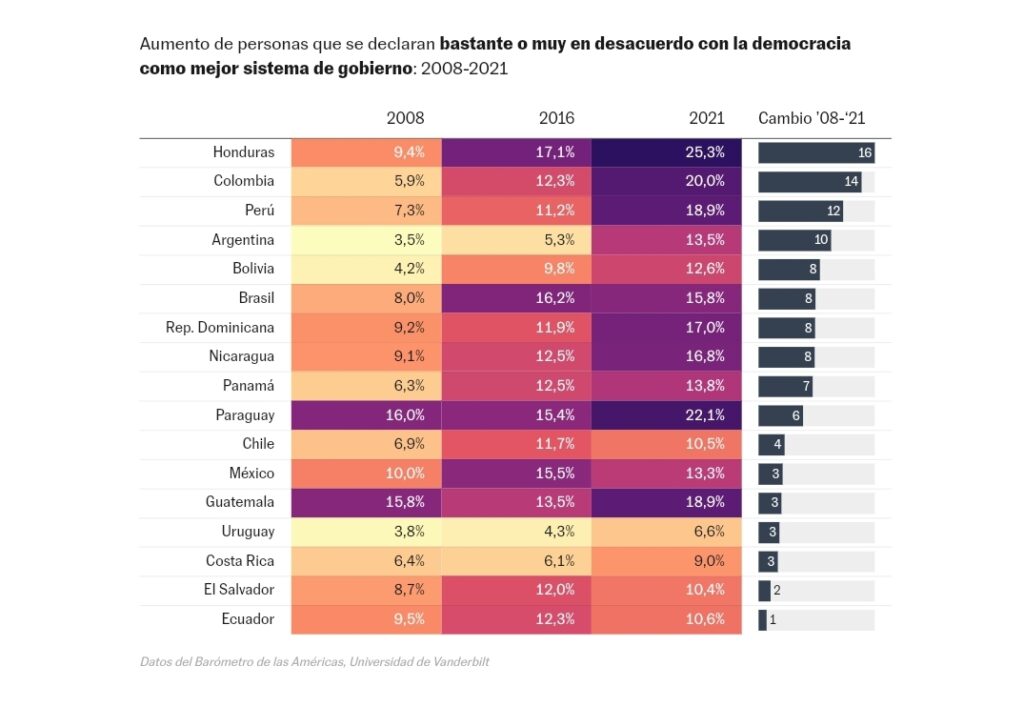

Honduras, Colombia, Perú y Argentina concentran los mayores crecimientos en el porcentaje de ciudadanía que se declara bastante o muy en desacuerdo con la superioridad democrática. En el primero, el valor se ha casi triplicado desde 2008, posiblemente en paralelo con el deterioro institucional que ha sufrido el país. Pero más llamativos son los aumentos en los tres siguientes de la lista, marcados por la polarización creciente (especialmente en Colombia y Argentina) o la inestabilidad institucional (que ha dominado un Perú con cuatro jefes de Estado en los últimos 18 meses). A este grupo se une Brasil, que, junto a Colombia, enfrenta el año que viene unas elecciones cruciales en entornos sociales profundamente divididos. Perú y Argentina acaban de salir de sus propios periplos de voto accidentados.

Para explicar este descenso generalizado, Noam Lupu, profesor y director asociado de Lapop en Vanderbilt, advierte de que hay muchos factores en juego. “Me parece que un factor clave son los escándalos de corrupción de los últimos años, comenzando por los casos relacionados a Oderbrecht, pasando por escándalos de vacunación contra la Covid, y recientemente incluyendo a los escándalos de los Pandora Papers”, añade. En la propia encuesta se observa, de hecho, que más de tres quintos de la ciudadanía de Latinoamérica y el Caribe considera que una mayoría, casi todos o todos los políticos son corruptos. A esta perspectiva generalizada, que comparten con mayor intensidad aquellas personas que han alcanzado un mayor nivel educativo, se une la personal: hay una mayor victimización declarada de solicitud de sobornos respecto a la ola anterior de la encuesta (2018-19), que se acentúa entre las mujeres, los jóvenes, los de mayor ingreso y educación alcanzada.

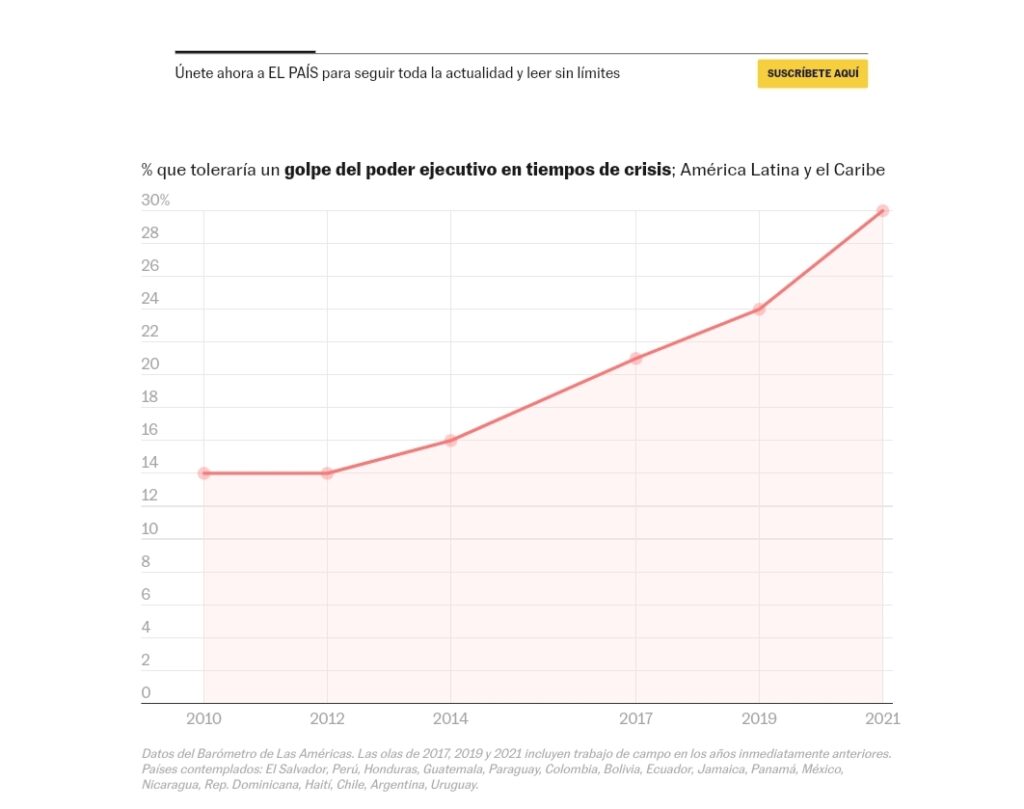

Dada esta evolución, no es de extrañar que se haya incrementado la proporción de población que en América Latina y el Caribe estaría dispuesta a aceptar un golpe del ejecutivo durante una crisis. Preocupa aquí particularmente El Salvador, donde esta tolerancia alcanza a la mayoría (51%), sin duda marcada por la aún alta popularidad que mantiene un líder como Nayib Bukele, cuya acción hacia los poderes legislativo y judicial ha sido de intimidación o directamente progresiva desarticulación institucional.

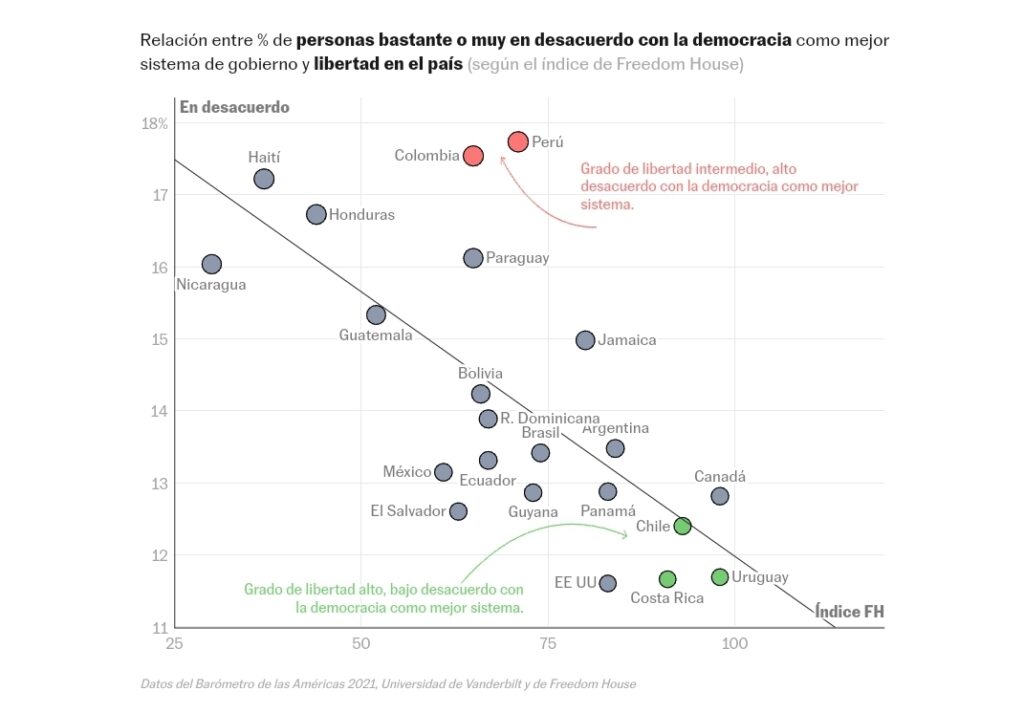

Desde una perspectiva más estructural, Colombia (donde un tercio de la ciudadanía toleraría un Gobierno exclusivo del Ejecutivo) y Perú (donde la cifra sube hasta un 45%) parecen constituir una pareja definida que se sale de la línea general en la región, que correlaciona desacuerdo con la democracia y grado de funcionalidad de la misma en su definición más amplia: la que incluye todo tipo de libertades, y no solo la de voto. En cierto sentido, es esperable que en Nicaragua, Honduras o el propio Haití tengan una visión más erosionada de sistemas que ya no son democráticos aunque se disfracen de ello, como es el caso del régimen de Ortega y la reciente votación a su favor con la oposición exiliada o en prisión, o cuya disfuncionalidad es tal que termina con un presidente asesinado, como pasó en Haití hace apenas unos meses. De igual manera, es natural que allá donde la democracia es más abierta, el apoyo al concepto sea superior (como en Uruguay, Chile o Costa Rica). Entre medias está todo un abanico de grises en el que, por regla general, la apertura del sistema va de la mano con un menor desacuerdo hacia su teórica superioridad. Pero Colombia y Perú rompen esta dinámica: tienen ciudadanías más descontentas de lo que cabría esperar por su (intermedio e imperfecto, pero en ningún caso inexistente) grado de apertura.

No es de extrañar que ambas naciones hayan protagonizado algunos de los episodios más contestatarios de la región en los últimos meses. El ciclo de inestabilidad peruano no se ha cerrado con la elección del outsider Pedro Castillo, quien en solo cien días ha tenido que cambiar a la mitad de su Gobierno y para el que hoy se resquebraja uno de los pilares de apoyo clave en su elección, representado en el legislativo por la extrema izquierda de Perú Libre que se siente al parecer traicionada. En Colombia, las protestas de noviembre de 2019 tuvieron un renacer en abril y mayo de 2021, agravadas por un contexto que combina la percepción de abuso policial durante las marchas, una grave pérdida de poder adquisitivo en las capas medias-bajas de los trabajadores urbanos y una erosión de credibilidad de un Gobierno con tasas de aprobación bajo mínimos. Todos estos elementos empiedran el camino hasta la doble elección legislativa y presidencial de 2022 en la que, por ahora, la única candidatura claro es la del anti-establishment desde la izquierda que representa el actual senador, exalcalde de Bogotá y aún antes exguerrillero Gustavo Petro, que aspira a articular bajo un mismo paraguas todos los descontentos sistémicos.

La dimensión generacional

Petro tiene más éxito que sus rivales entre los más jóvenes, como también lo tuvo Pedro Castillo en Perú, y no por casualidad la falta de entusiasmo con la democracia es más aguda entre las nuevas generaciones. Resulta difícil separar la desconfianza hacia aspectos específicos del funcionamiento actual de una posición que rechace de plano cualquier formato de democracia, pero en el caso de las nuevas generaciones hay indicios para pensar que estamos más ante lo primero que lo segundo.

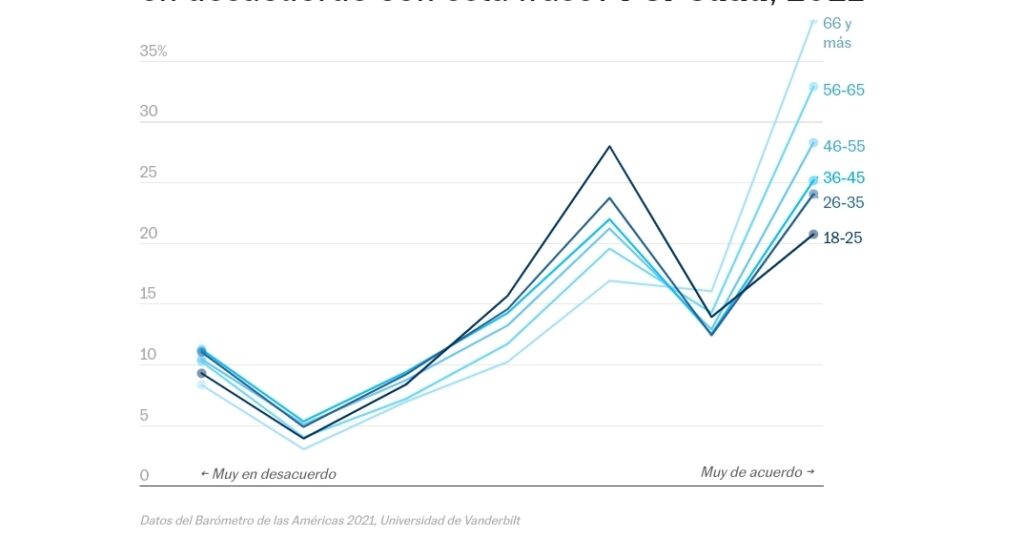

“Puede que la democracia tenga problemas, pero es mejor que cualquier otra forma de gobierno.” ¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo con esta frase? Por edad, 2021.

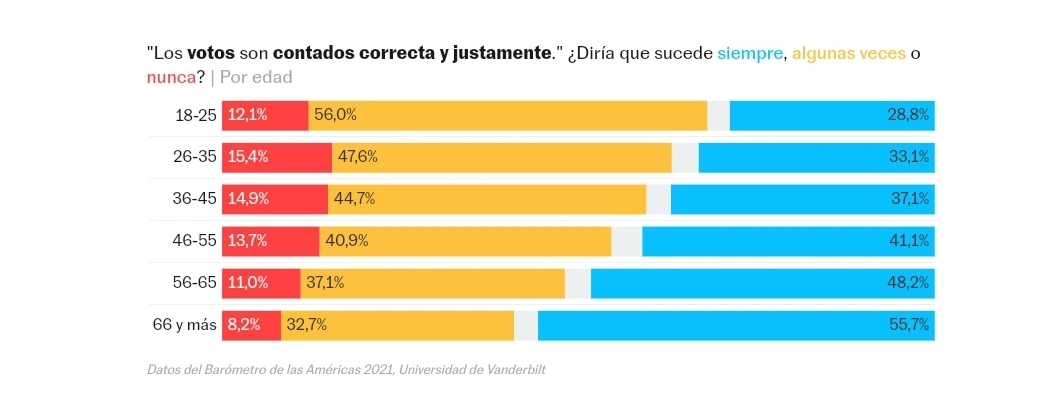

Por un lado, la desconfianza hacia el núcleo duro del sistema democrático (el proceso electoral) es notablemente mayor entre las personas de 35 años y menos. Una minoría en América piensa que los votos siempre se cuentan “correcta y justamente” en su país. Aquí se incluyen tanto democracias plenas como imperfectas, fallidas o regímenes en deriva autoritaria. Las diferencias son importantes: según Lapop, “el 69% de los uruguayos cree que los votos se cuentan siempre correctamente, pero sólo el 18% en Colombia, Guyana y Jamaica está de acuerdo”. Estos tres últimos países caerían dentro de la categoría de democracias más o menos imperfectas, así que sí se puede inferir una tendencia determinada de estos datos: incluso en varias de ellas, los jóvenes creen menos en que el mecanismo central del sistema funciona de manera justa.

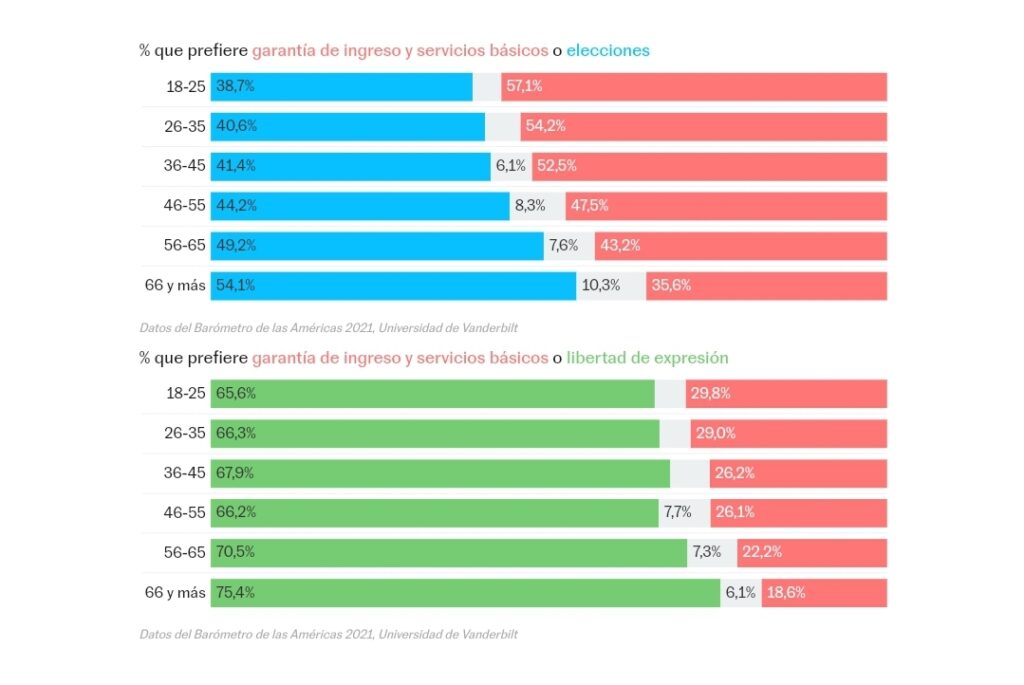

Pero es igualmente cierto que es solo para los más jóvenes que valdría la pena renunciar a las elecciones a cambio de un sistema distinto que garantizara ingresos y servicios básicos. Este dato puede ser leído tanto como una minusvaloración del rasgo central de la democracia (canalizar el conflicto inevitable en cualquier sociedad a través de instituciones y procesos acordados), como a modo de consecuencia del anterior: si se considera que las elecciones están amañadas es más probable que se esté dispuesto a renunciar a ellas.

Una pista que apoyaría esta última tesis es que el rechazo a intercambiar esa misma garantía ideal de ingresos y servicios por la libertad de expresión suscita un apoyo notablemente menor entre todas las generaciones, hasta el punto de que en todos los segmentos de edad entre dos tercios y tres cuartos prefieren no renunciar a esta última. Si entendemos el voto (idealmente) como una síntesis institucionalizada de la expresión individual, nos queda la impresión de que el rechazo es al funcionamiento actual, más que al general, de la democracia. “Sabemos que los más jóvenes suelen ser más abiertos al cambio y por lo tanto no sorprende que si no valoran las instituciones democráticas del status quo rechacen también al sistema” de funcionamiento en el cual se insertan, afirma Lupu. Además agrega que otro factor son las redes sociales y su uso. “Hemos encontrado en encuestas anteriores que los que consumen más información política por medio de redes sociales suelen tener opiniones más negativas de las instituciones democráticas – como del manejo de las elecciones – y por lo tanto la diferencia generacional puede ser, por lo menos en parte, un efecto no tanto de edad sino de los medios de información que usan distintos grupos de edad”.

El nuevo Barómetro de Las Américas también muestra que, según Lapop, “grandes mayorías de la región prefieren la democracia directa a la elección de representantes”. He aquí otra prueba de desconfianza en torno al mecanismo, y también posiblemente a los propios representantes.

En conjunto, estos datos señalan grietas importantes en la nunca del todo firme arquitectura democrática en el continente que fue pionero en el desarrollo pleno de este sistema. Pero también señala posibles vectores para cerrarlas, al menos en los países que aún no han caído bajo el yugo autoritario: la reconstrucción de la confianza en mecanismos y en personas, con las reformas necesarias para ello, y con un público preferencial entre las nuevas generaciones.

You must be logged in to post a comment Login